前回の続き。過走行F60に搭載されたハイボルテージバッテリーの現況が気になり続けている件。でも一度冷静になってみれば・・・このPHEVシステムの詳細をちゃんと理解しないといけないなと思ったので改めて調べてみました。

改めてBMW PHEVシステムを学んでみよう

長年このPHEVシステムの詳細説明資料が手に入りませんでしたが、今回同じコンポーネントを使用している2er Active Tourer 225xeの技術解説書をゲット。記載内容をもとに色々と推察を立てて今後の方針を検討していきましょう。

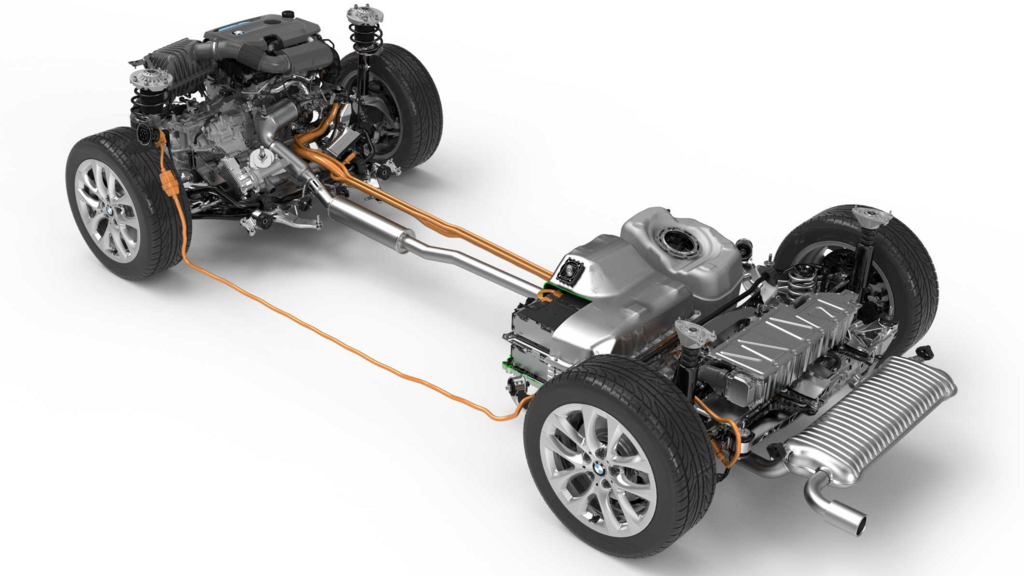

PHEVシステム概要

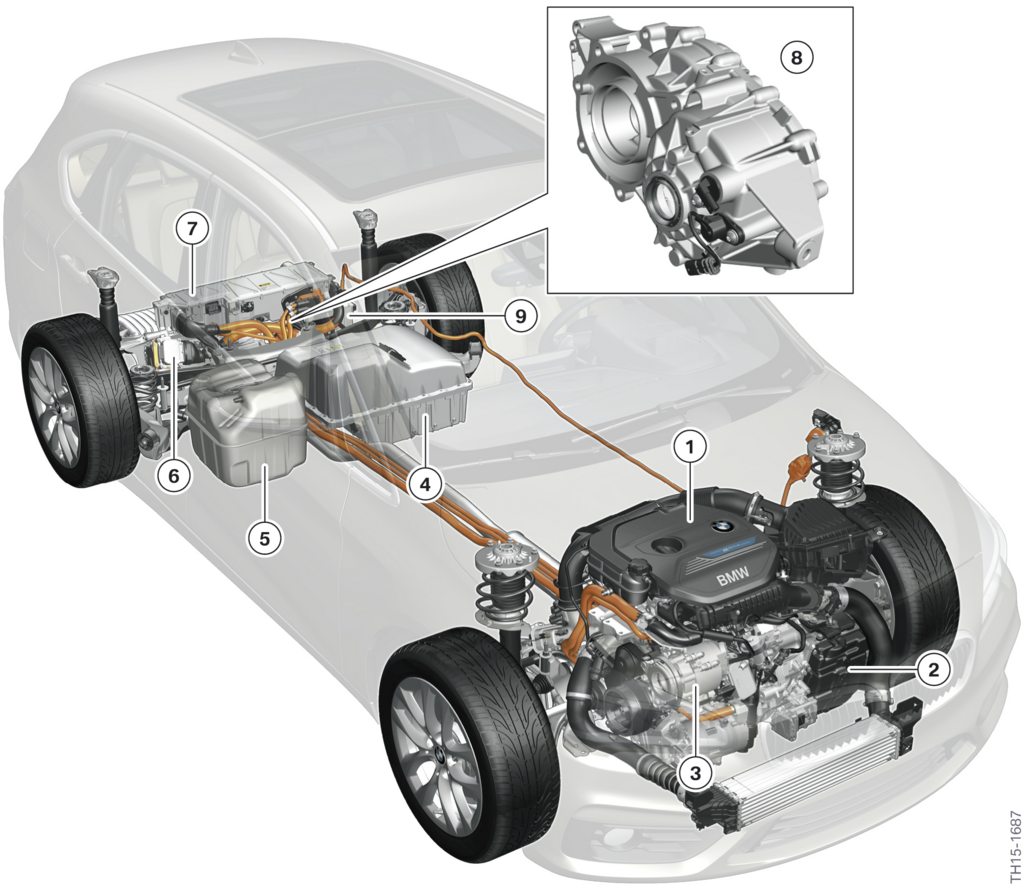

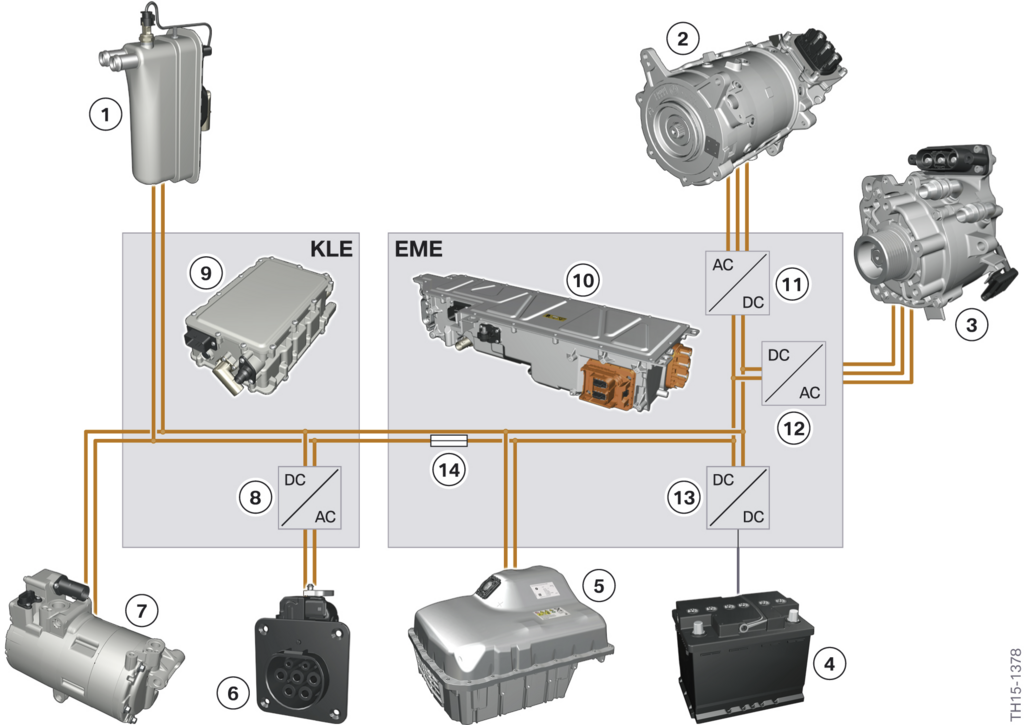

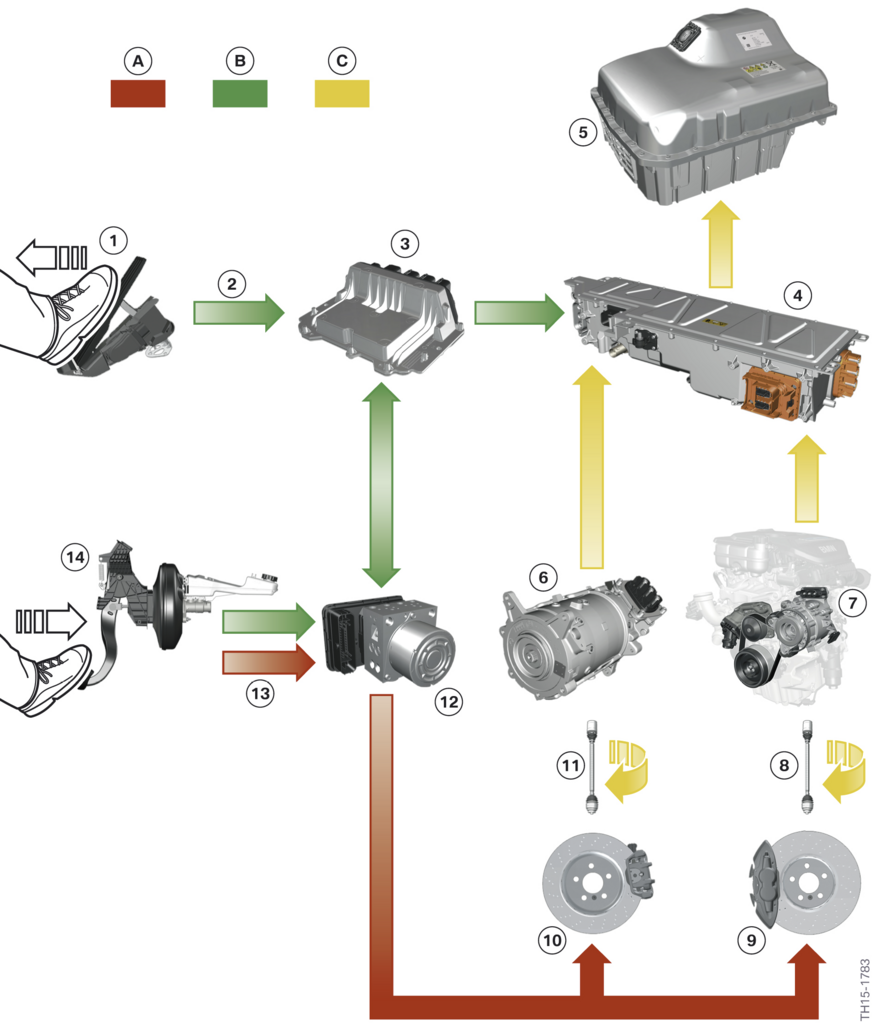

まずはシステムの概要から。このPHEVシステムは以下のコンポーネントが用いられています。

- PHEV向け直列3気筒1.5Lエンジン(B38A15M0)

- アイシン製6速オートマチックミッション(GA6F21AW)

- ハイボルテージスターターモータージェネレーター(EMP120.66)

- ハイボルテージバッテリーユニット(SP05)

- 加圧式燃料タンク

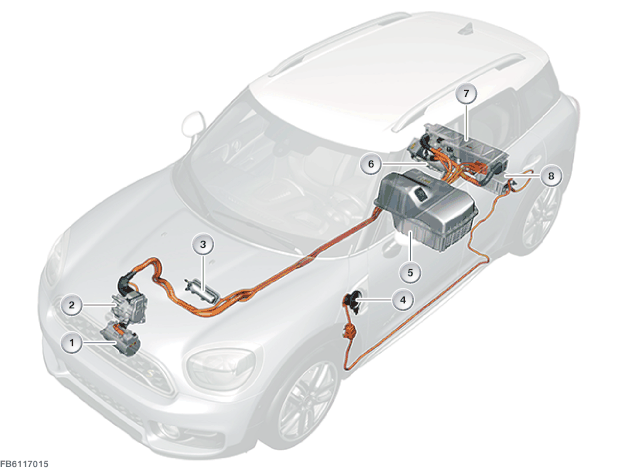

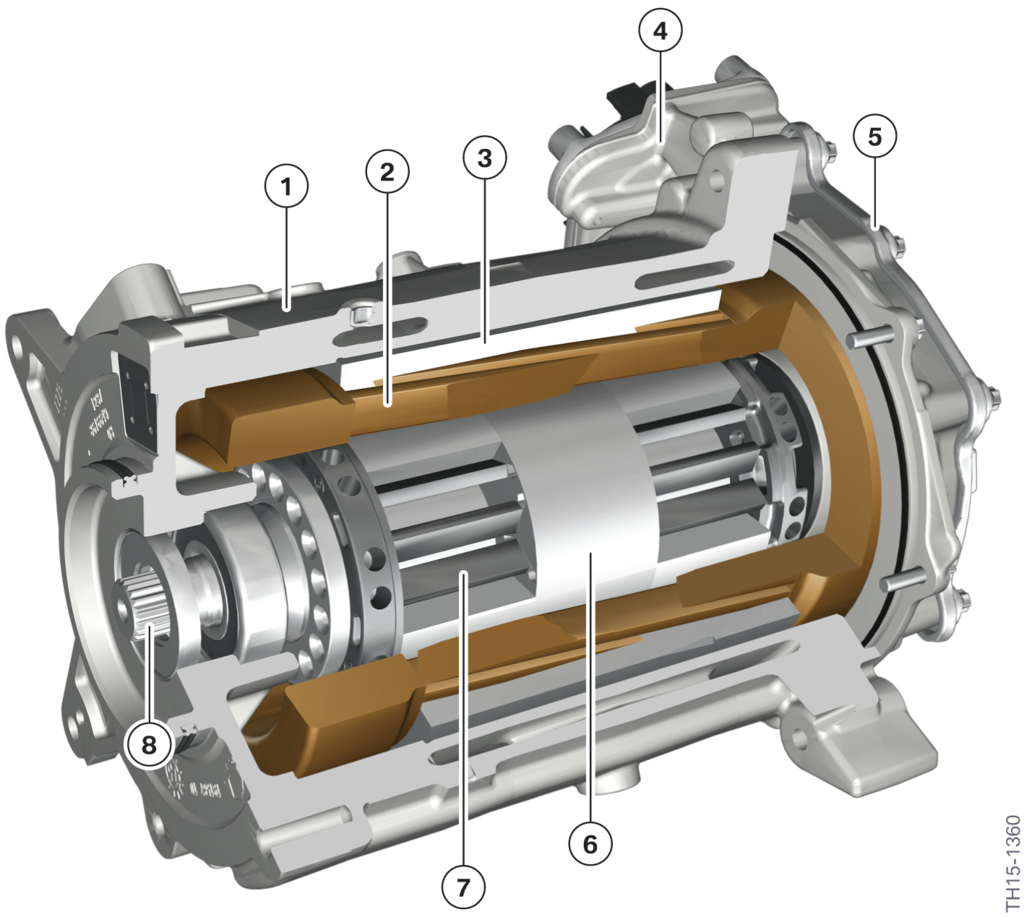

- 駆動用モーター(EMP156.162)

- モーター用パワーエレクトロニクス(LEB452D)

- リダクションギア(GE1F45GK)

- 充電電子ユニット(SLE35)

この他、付随装備としてバッテリー冷却用ユニットや室内ヒーティング用のPTCヒーターなどがあります。限られたスペースに効率よくコンポーネントが納められているのがよく判ります。

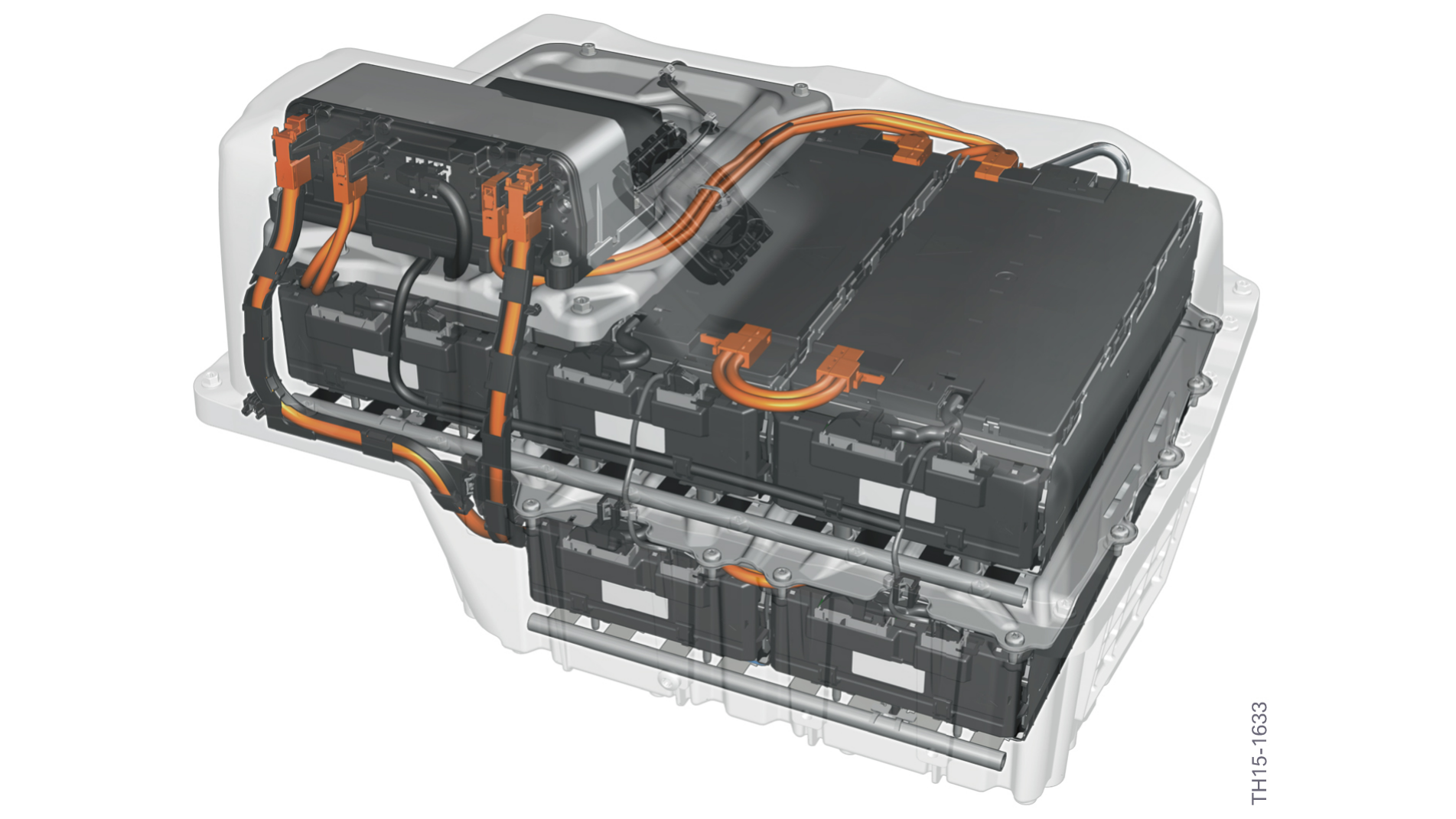

ハイボルテージバッテリーユニット

いきなり主役から。このPHEVシステムに搭載されるハイボルテージバッテリーは定格7.7kWhのリチウムイオンバッテリーモジュールです。パッケージの中に5つのバッテリーモジュールが2層に積み重なるレイアウトとなっており、1モジュールあたり16個のセル(3.66V/26Ah)で構成されています。全体では80セル・総電圧293Vというスペック。

このバッテリーユニットはバッテリー寿命や安全性を最優先しており、実際に車両で利用できる容量を約70%の5.4kWhに制限しているとのこと。具体的にSoCの下限・上限範囲は明記されていませんが、他メーカーのPHEV車両も同様に総容量に対し70〜80%程度の使用可能領域を設定しているようです。

リチウムイオンバッテリーの特性として、使用温度が高いほど劣化が早いという検証結果があります。また高温になることで発火・爆発の危険性があります。そこで、バッテリー専用の冷却・加温機構を設置。どんな場面でもセル温度を一定に保つ機構を有しています。

冷却機構はエアコン冷媒(R134a)が使用されており、車載エアコンと並列で回路設計されています。加温機構は高電圧ヒーターを搭載。これにより充放電時のセル加熱を防ぎ、極低温環境ではリチウムイオンバッテリーの稼働に適した温度まで温めてくれます。

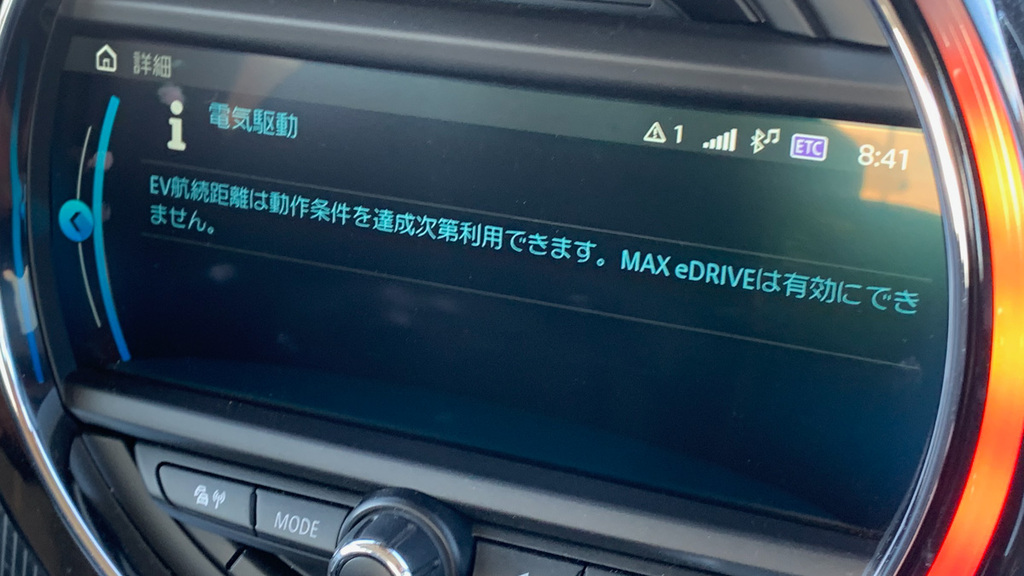

実際、冬シーズンの朝は電気駆動制限のアラートメッセージが表示されるのですが、これは外気温がとても低くバッテリーが冷えすぎているので動作制限をしており、裏では加温装置が動いているものと思われます。その反対に、温度上昇によるアラートは今まで一度も見たことがありませんが、資料によると高温になった際もアラートメッセージが表示されるようです。

一般的にリチウムイオンバッテリーセルの最適温度は20〜35℃と言われており、バッテリーの搭載量に応じた冷却機構が用意されています。PHEVの先駆者である三菱アウトランダーPHEVの場合も車両エアコンシステムを用いた冷却でバッテリーの温度管理を行っています。

一方、よりバッテリーを大量搭載・使用するBEVの場合は液冷方式を採用をするモデルが多いようですが、先駆者である日産リーフは初代モデルで冷却機構を搭載しなかったことで温度上昇を引き起こし、夏場の出力制限発動やバッテリー劣化の早さがユーザーから問題提起されています。

実際、私も初代日産リーフのバッテリー劣化の電池劣化の話を聞いて『あぁ、やっぱりバッテリーはまだまだ時期尚早なのか・・・』と思っていたクチです。

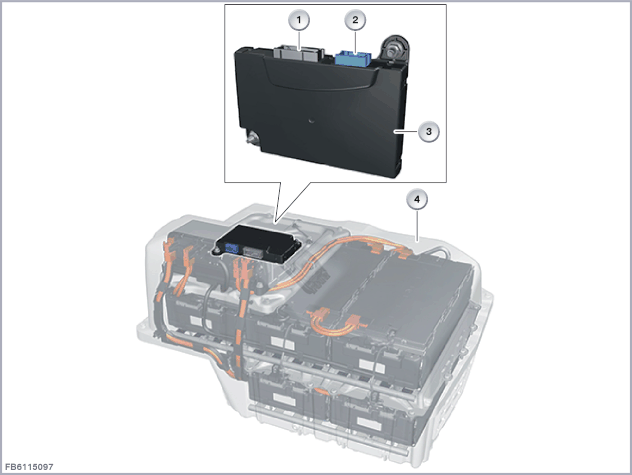

このバッテリーユニット内部にはSME(Safety Management Electronics)と呼ばれる制御モジュールが内蔵されています。その役割はバッテリーの寿命を最大化するため、SoCや温度などの運用範囲を正確に制御すること、また、システムの起動・停止、安全管理、使用可能電力の算出もSMEが担っています。

- セル電圧・温度の個別監視

- 各バッテリーモジュール内のセル監視回路が全てのセル電圧・温度を常時モニタリング

- 過充電・過放電・過熱・極端な低温があれば即座に充放電を制限、システム警告発出

- これによりセル劣化の均一化(バランス制御)と危険状態からの保護を実現

- SoCの厳密管理

- 充電率の上下限を厳密にコントロール

- ユーザーレベルでは満充電・空っぽに見えても内部的に安全領域を残すようにしている

- SoCの計算、補正を常に実施しており、正確な残量を把握できる

- 温度管理と冷却システム連携

- バッテリーの温度情報を取得し、冷却回路のやヒーター制御と連携する

- 異常高温・低温時に充放電制限を行い、温度を適正に補正する

- 熱暴走や低温劣化のリスクを大幅に軽減させる

- 安全遮断・絶縁監視

- 診断・自己テスト・データ記録

こういった監視・制御を行っているとのこと。温度管理だけでなく各セルの状態をすべて認識し、危険回避や劣化の食い止めるようです。たとえば充電中であれば、SMEは各セルの電圧・温度を監視しバッテリーがバランスよく充電されるように管理します。セル電圧の差が検出されると、バランス回路が作動して各セルを均一化し、バッテリー寿命の延長と安全を確保しています。

スマートフォンやノートPCをよく使われる方であれば、常にバッテリーが空っぽ・常に満充電の状態だともの凄い勢いで電池劣化することをご存じかと思います。まさにこれと同じで、劣化が少ないバッテリー充電状態をキープできれば劣化を抑えられるということ。搭載セル数が多い自動車の場合、きめ細やかな監視・管理を行うことでそれを実現しているのですね。

エンジンによる充電能力

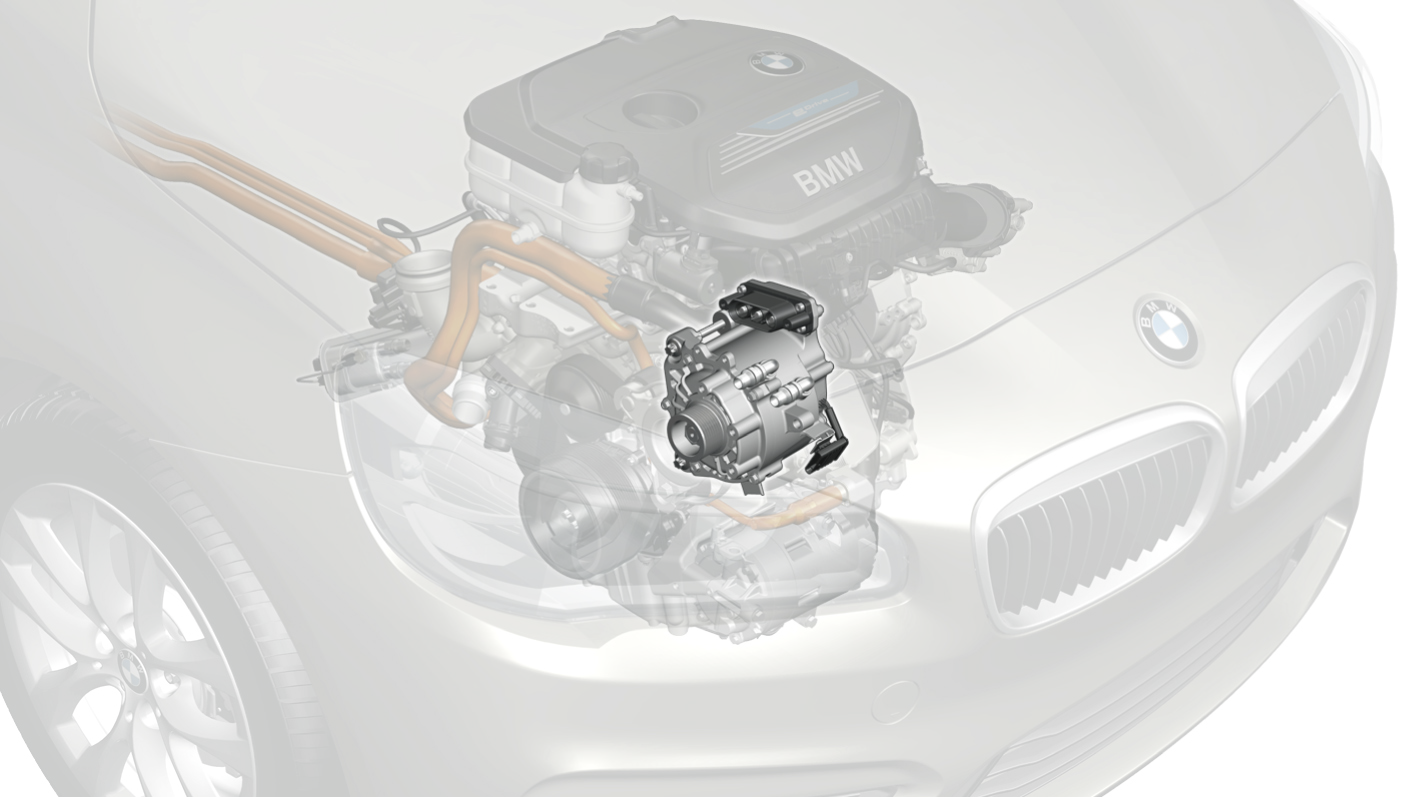

今回調べて『ああ、そういうことだったのか!』と思ったのがこの部分。PHEV用B38エンジンは一般的なガソリンエンジンに装備されているスターターモーター・オルタネーターは装備されず、高電圧スターターモータージェネレーター(HV-SGR)が搭載されています。この機器の役割は幅広く、エンジン始動・ハイボルテージバッテリー充電・eBoost(モーターアシスト)などの要素を担っています。

発電能力は連続8kWで、ピーク時は15kWまで発電できますが、フル稼動するのはハイボルテージバッテリー残量がなくなった時と後述のモード切替時ぐらいで、実際にはエンジンが積極発電することはありません。また、モーターアシストも60Nmを1秒間だけアシストする能力に限られており、発進加速時やターボ過給のタイムラグ時のみに一瞬押すぐらいのもの。

つまり、UKL2のPHEVシステムはトランスミッションはシステム上関係がなく、あくまでエンジン単体に電動化技術が組み合わされているということ。

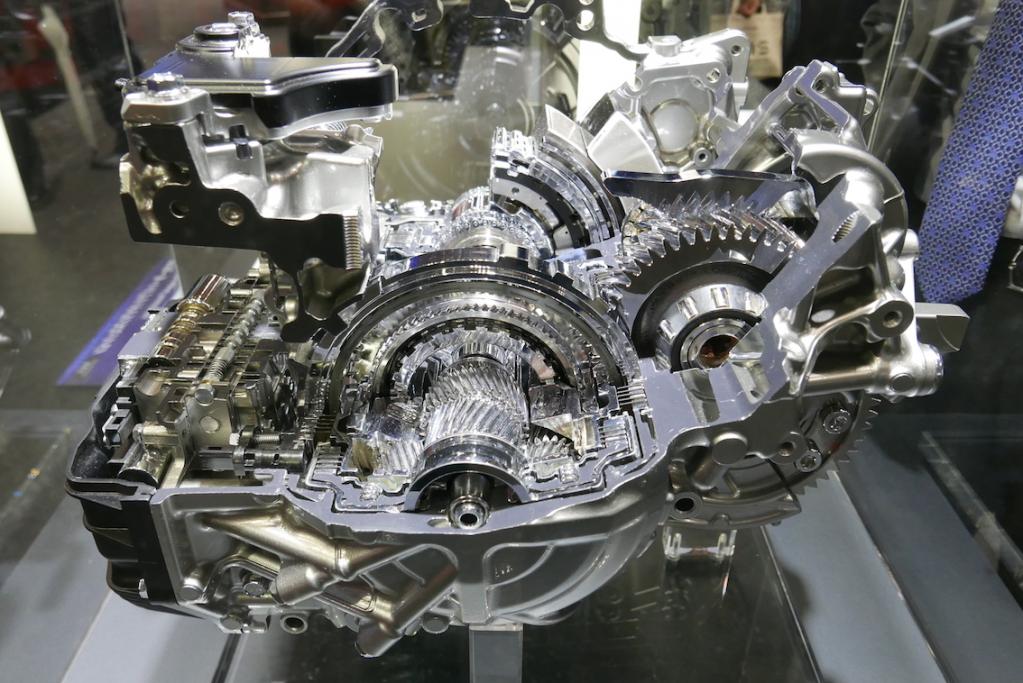

後輪をモーター駆動するという点で共通点のあるPeugeot 3008 GT HYBRIDも同じ構造と思い込んでいましたが、こちらは8速ATトランスミッション側にモーターを配置(トルクコンバーターを湿式多板クラッチ×モーターに置き換え)しており、F60よりも強力な電動アシストを実現しています。

この8速ATはBMW系でもお馴染みのアイシン製。その点、同社製の8速AT搭載実績のあるUKL2兄弟もこのトランスミッションを組み合わせた電動化は可能だったはずですが、あえてエンジン側に最小限のアシスト機能を組み込んだだけの構造にしているのはコスト面の都合+単体でも優れた性能を持つエンジンを活かしたかったのかもしれません。

バッテリーの充電方法

バッテリー充電は外部給電・回生充電・エンジン充電の3系統が存在。そのうち外部充電は車両後部に配置されたKLE(充電電子ユニット)を経由して行われます。この際にAC→DC変換、最適電圧・電流調整を行うとともに、前述のSMEと協調制御を行いバッテリーセルの監視を行いながら充電する構造です。

急速充電には対応しておらず、AC200V普通充電のみ対応。最大電流は16Aまで対応とのことで、定格最大3.7kWとなっています。現在、日本国内で一般的なAC200V普通充電器は3kWのものと6kWのものがあるようですが、車両側の制約で6kWのものを使用しても充電スピードは早まりません。

モーターによる回生充電能力

ついでに、減速時のエネルギー回生と通常ブレーキとの協調制御はどうなっているかもチェック。

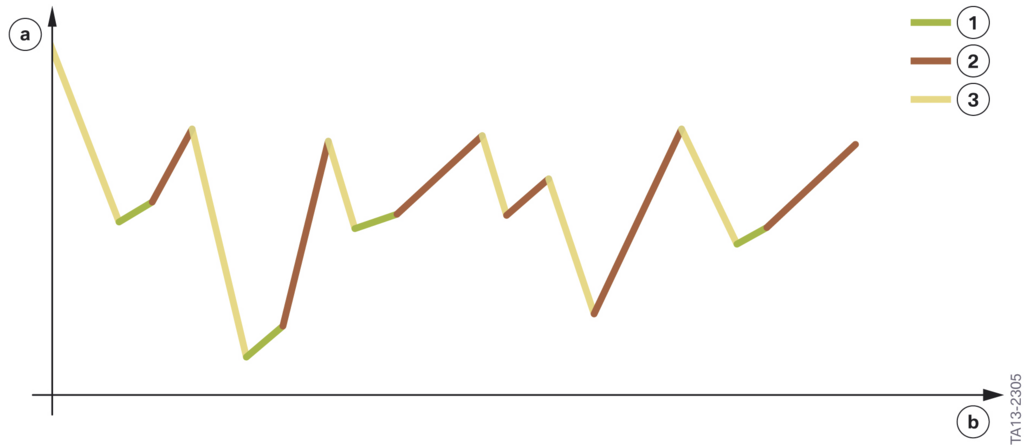

ドライバーがブレーキペダルを踏むとそのペダル踏力やストロークをDSCが感知し、どれぐらい減速したいかを判定します。その瞬間、リアに搭載されたモーターが発電機モードに切り替わり、回生発電を行います。通常はこの回生力で制動を行いますが、バッテリー残量や回生力、タイヤグリップなどを判断し、回生だけでは制動力が足りない場面やバッテリー残量から「もう充電しなくてよい」と判断されたときに摩擦ブレーキに切り替わります。

これらの作動状況はシステム側で自動的に計算されており、その際にドライバー側が違和感を感じないよう、ペダルの踏み応えや反力も調整されます。また、通常のガソリン車はエンジンの吸気負圧を利用してブレーキサーボのアシストをしていますが、PHEVはエンジンが頻繁に停止するため、常時十分な負圧が得られません。そのため専用の電動バキュームポンプが搭載されており、エンジンOFFやEV走行中もブレーキアシスト力を維持しています。

永久磁石を用いたリアモーターは最高出力65kW・連続出力28kW、最大トルク165Nmの能力を持っています。理論上回生充電も同じ出力を持ちますが、実際には10kW〜20kW程度で使用されていると考えられます。これは通常走行時で8〜9割のシチュエーションは回生充電だけで制動力がまかなえるレベル。ブレーキローター・パッドがなかなか減らない理由も納得がいきます。

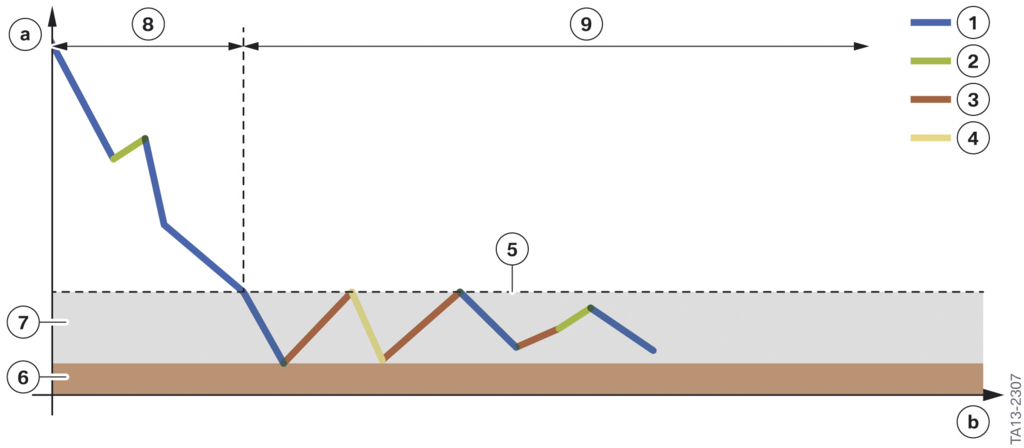

システムの充電制御

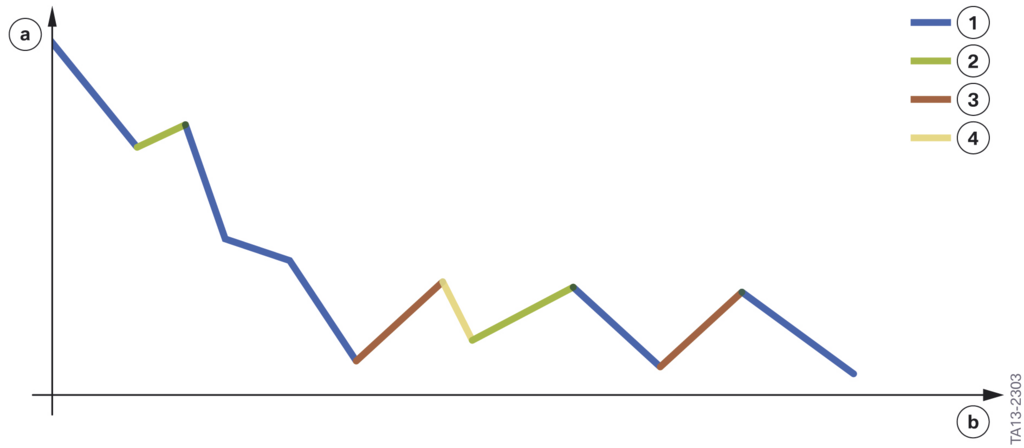

最後は充電制御について。走行時のエネルギー消費と回生については、ハイボルテージバッテリーが十分な充電状態(SoC)を維持し十分な電気エネルギーを供給できることを重要視した制御を行っています。

前述のとおり、走行時の電気エネルギー確保は電気モーターとHV-SGRを用いたエネルギー回生と、HV-SGRを用いたエンジン発電による充電の2通りの方法がありますが、どちらを用いても充電状態が100%まで増加することはありません。(100%になるのは外部充電使用時のみ)

そのため、SoCが目標値より高い場合は電気モーター稼働を積極的に行い、エンジン発電は行わない仕組みになっています。バッテリー走行が進みSoCがしきい値(図⑤)を下回った時からエンジン稼働が始まりエンジン充電がスタートしますが、あらかじめ決められた運用域内(図⑦)で動作するようになっており、電動走行やeBoostが無効となる域(図⑥)を下回らないように充放電を繰り返す動作をしています。

メーター上のバッテリー残量表示が5〜10%を行ったり来たりするのはまさにこの制御のためなんですね。なお、この制御には例外があり、

- SPORTモードの有効化

- SoC維持設定(SAVE BATTERY)の設定

- ナビゲーションシステムによるルートガイダンスの有効化

などにより、しきい値を超えた充電も実施されるとのこと。その場合、SoCは10%を超えたところまで充電され、おおよそ50%前後まで充電量が確保されます。

バッテリー寿命はそこまで心配しなくても良い?

色々調べてみた結果、バッテリー寿命を極力延命するためにあらゆる制御を行っていることがよくわかりました。そう考えると、ほとんど外部充電しない=満充電の頻度が極めて低く、かつコンスタントに長距離移動をする=SoCが比較的一定に保たれているという当社の運用がバッテリー寿命を落とさない要因になっていると考えても不思議ではありません・・・。

と、いうことで寿命はあまり気にしないほうが良いというオチにします(笑)

仮に交換するとしたら、予算は?

さて、今後のメンテ費用見積のためにPHEVバッテリー交換の予算を考えてみます。

当社社用車ほど走行距離が進んだF60 SEやBMW 225xeは国内に存在しないでしょうから、なかなか駆動用バッテリー交換事例が見当たりません。正規ディーラーでも話を聞けずじまいなので、まだ事例がないと推察されます。じゃあ海外ではどうか?と思い色々リサーチするも、やはり距離が進んだことによる劣化で実費交換したという事例は発見できず。

駆動用バッテリーの新品価格は邦貨換算でおよそ60~80万円前後。パーツ価格が高い日本では100万円は超えてくると思います。その上、交換工賃も含めると相当の出費になることは間違いありません。

一方、F60 SE前期型のMINI NEXT案件はで250~300万円、非認定案件は200万円前後の相場感。そう考えると・・・残念ながらバッテリー交換するぐらいなら程度の良い個体に乗り換えという手の方が現実的になるかもしれません。それでもバッテリー寿命問題が解決するわけではありませんが…。後期型は300~400万円程度が相場ですので、さすがにちょっと考えてしまう相場感。

最後に、一番安上がりな方法論としては、中古バッテリーという選択肢があります。海外サイトでは邦貨換算で30万円前後から販売されていますが、リチウムイオンバッテリーということもあり日本に輸入するだけでもひと苦労しそう。更に、そもそも誰に交換依頼するの?という課題も・・・。正規ディーラーではやってくれないでしょうし、PHEV整備を依頼できる先も限られているよなぁ。DIYも無理だろうし。

コメント